Wörsdorf – vor ca. 1000 Jahren beinahe Zentrum des goldenen Grundes im Untertaunus geworden – ist heute größter Stadtteil in Idstein und für mich nach fast 40 Jahren zur Heimat geworden. Wörsdorf hat eine lange Geschichte, schon seit der Bronzezeit Siedlungsraum in der „Idsteiner Senke“, liegt malerisch im Wörsbachtal, bietet alles für ein angenehmes Wohnen und man kann das eine oder andere Highlight dort finden. Auf diesen Seiten sollen dazu Geschichten und Kommentierungen und Bilder erzählt und gezeigt werden. Wer dazu Beiträge, Bilder und besondere Geschichten hat, ist eingeladen mit zu machen, damit sie mit allen geteilt werden können.

Peter Niere – Woersdorfpitt

Übersicht:

- Grund und Boden / Flurnamen

2. Digitales Fundstück

3. Historie der Wörsdorfer Straßennamen

4. Wörsdorfer Familiennamen und ihre Historische Bedeutung

5. In Vorbereitung: Wörsdorfchronik

- Flurnamen: Brücken in die Vergangenheit:

Flurnamen oder Lagebezeichnungen sind meist über Jahrhunderte überliefert. Sie wandeln sich im Laufe der Zeit. Zuschnitte und Grenzen verschieben sich, in Wörsdorf gerade in den letzten Jahrzehnten dank der wachsenden Bevölkerung und der damit einhergehenden Bauleitplanung. So gehen „amtliche“ Flurnamen unter oder verändern sich. Sie bleiben aber häufig weiter im örtlichen Sprachgebrauch und im „kommunalen“ Gedächtnis erhalten. Dabei geraten Flurnamen, die sich auf Personen – zum Beispiel ihre Besitzer – beziehen, schneller in Vergessenheit als solche, die auf geographische Merkmale zurückgehen. In den Flurnamen spiegeln sich außerdem historische und sprachliche Entwicklungen wider.

Flurnamen dienten der Landbevölkerung lange, bevor es Medien und Buchdruck gab, als Orientierungshilfe in der Natur. Sie gaben Hinweise auf Ackerland oder besondere Baumbestände, Gesteinsinformationen oder dörfische Treffpunkte. Daher ermöglicht ihre Auswertung faszinierende Einblicke in die Sprach- und Lebenswelt der frühen Landbevölkerung – auf zugewanderte Völkergruppen oder frühere lokale Bräuche und feste, auf Besitzverhältnisse in der feudal geprägten Zeit des Mittelalters und der frühen Neuzeit. Einige haben sogar althochdeutsche Wurzeln und waren schon lange im Gebrauch, bevor man sie zum ersten Mal niederschrieb. *

*nach https://flurnamen.projekte.thulb.uni-jena.de/flurnamen/allgemeines , digitales Archiv des thüringischen Flurnamenarchivs an der Friedrich Schiller Universität Jena

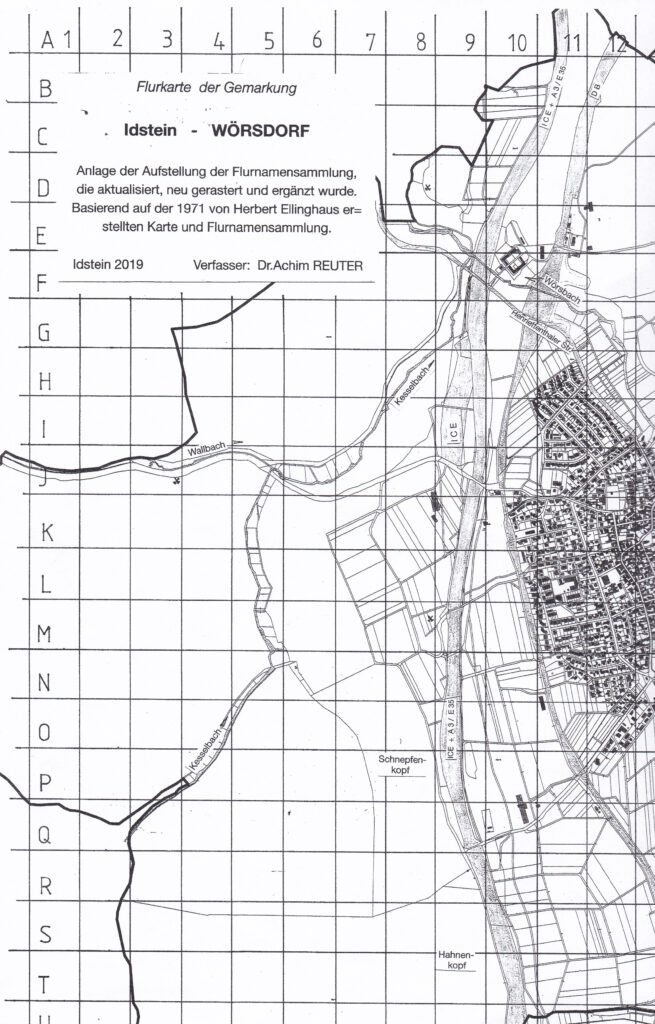

Bei der Erkundung Wörsdorfer Flurnamen können die sogenannten Flurkarten (auch Liegenschaftskarten oder Katasterkarten genannt) helfen, die im Immobilienbereich verwendet werden, um Grundstücke abzugrenzen und zu definieren. Auf diesen detaillierten Karten wird jedes Flurstück mit einer Flurstücknummer gekennzeichnet, die dann in den Grundbüchern dazu dient, die genaue Fläche eines Grundstücks zu markieren. Flurkarten sind heute in digitaler Form über das Liegenschaftskatasterinformationssystem abrufbar und zeigen detaillierte Informationen über örtliche Gegebenheiten – seien es Geländeinformationen, Feuchtgebiete, Bachläufe, Wälder und Felder oder die Bezeichnungen von Örtlichkeiten, die früher unbewohnt waren.

( https://www.bodenrichtwerte-deutschland.de/immobilienwissen/flurkarte )

Wörsdorfer Flurnamen

Die Wörsdorfer Flurnamen geben uns also ein faszinierendes, individuelles Zeugnis über unsere lokale Geschichte. Auf der hiesigen Flurkarte sind 189 Wörsdorfer Flurstücke gekennzeichnet. Sie sind häufig sehr kleinteilig und werden durch Charakteristika bestimmt, die heute nicht mehr existieren: ihre Nutzung (z.B. Viehgraben, Bauernwiese, Gänsplatz, Ackergrund, Geisstück, Saustück, Hirtenwiese, Ochsenhau, Langweide, Krautweide, Rückerspfad), Wegehinweise (Bermbacher Dell, Fackenhöfer Weg, Auroffer Weg, Escher Weg), geographische Gegebenheiten und Besonderheiten (Steinchchen, Bornwiese, Felsgraben, Nasser Berg), Besitzverhältnisse (Fritzenwies, (Hofgut/Hof) Henriettenthal) oder auch besondere frühere Privilegien (Zehntenfrei, Schuläcker) sowie Funktionen (über der Ölmühle, Pfarrgarten, Pfarrwiese, Kirchberg).

Basierend auf einer von 1971 stammenden Flurnamensammlung mit Karte von Herbert Ellinghaus hat der Wörsdorfer Dr. Achim Reuter 2019 eine aktuelle Gemarkungskarte neu gerastert, die alten Flurnamen übernommen und durch neu gefundene ergänzt (ohne Anspruch auf Vollständigkeit der z.T. volkstümlichen/inoffiziellen Benennungen) und nach dem neuen Raster zugeordnet. Teils kommt es dabei zu Überschneidungen der Flurnamen durch die Entstehung dieser in verschiedenen Perioden, Überbauungen und Neuordnung der Fluren.

Eine Auswahl der Wörsdorfer Flurnamen:

- Brechkaut**: im Bereich des heutigen Friedhofs gelegener Ort, an dem Abfälle aus der Textilindustrie „entsorgt“ wurden. Für die Herstellung von Stoffen wurden damals die Stiele der Flachspflanze benötigt; sie wurden getrocknet, gebrochen und über eine sogenannte Häches gezogen, um die darin enthaltenen Fäden herauszuziehen. Der Abfall wurde in der „Brechkaut“ entsorgt. Bereits 1666 wird dazu im Protokollbuch der Schneiderzunft Idstein der Wörsdorfer Meister und Zunftmeister Hans Adam Wiegand von Wörsdorf erwähnt.

- Chiste Bullwerk ** (Christa Bullewak): ist im LAGIS / Landesgeschichtliches Informationssystem als Flurname zwar nicht zu finden, aber jedem Wörsdorfer Bub und Mädchen aus der Kindheit präsent als schöner Ort zum Schlittenfahren im Winter und Ausflugsziel der Grundschule. Er ist westlich der Autobahn hinter der „alten“ Unterführung gelegen, die sich auf dem landwirtschaftlichen Weg von Bahnhof zu Nack befand und im Zuge des ICE-Baus verschwand. Etwa dort wird heute der Wörsdorfer Solarpark geplant, der 2025 in Betrieb gehen soll. Der Wort-Ursprung ist spekulativ: im frühen 15. Jh. „wurde eine Befestigung außerhalb einer Stadtmauer oder eines Tores; ein Wall, eine Barrikade, so bezeichnet, aus dem Mittelniederländischen Bulwerke oder dem Mittelhochdeutschen Bolwerc abgeleitet , wahrscheinlich [Skeat] von Bole (“Platte“), Baumstamm (Quelle: https://www.etymonline.com/de/word/bulwark ). Der Begriff „Chiste“ könnte etymologisch auf eine Herkunft aus dem Nd. aufgenommene Bezeichnung für „Schiete“ f. „Kot“, aber auch „Dreck, Schmutz, unangenehme Sache“, hindeuten, also auf einen Ort für Abfall. (https://www.dwds.de/wb/Schiete#etymwb-1 ). Es ist allerdings auch nicht auszuschließen, dass mit dem Namen auch eine Verbauung des Stolleneinganges eines Bergwerkes in diesem Gebiet gemeint sein könnte.

- Fackenhof(en)***: umfasst als Kern den heutigen Henriettenthaler Hof. 1271 gab es den ersten schriftlichen Hinweis auf diesen Ort, ohne nennenswerte Spuren in der regionalen Historie zu hinterlassen. Immerhin gab es dort einen Hof des Klosters Walsdorf – daher stammt der Flurname „Nonnenstück“. Der Ort Fackenhofen ist heute ein Teil der Gemarkung Wörsdorf, war als eigenständige Gemeinde nach einer Pestepidemie nach dem 30-jährigen Krieg nicht mehr existent und ist spätestens als Siedlung um 1800 ganz verschwunden. Die Grenze nach Wersdorf (heute Wörsdorf) verlief etwa dort, wo die Flurbezeichnung Scheidgraben bzw. die heutige Straße Scheidgraben zu finden ist.

Der Ort Fackenhofen hatte 1566 ca.355 Einwohner, wurde durch die ausbrechende Pestepidemie 1625 und den 30jährigen Krieg auf 90 Einwohner 1648 dezimiert. 1699 wurde das Ende des Dorfes besiegelt, nachdem Fürst Georg August von Nassau-Idstein das Dorf als Geschenk für seine Frau Henriette erwarb. Die letzten Einwohner wurden umgesiedelt und der Gutshof Henriettenthal wurde an dieser Stelle errichtet.

- Fackenhöfer Feld/FackenhöfenWeg/Fackenhöfer Wald ***: sind / waren gelegen ungefähr nördlich des Scheidgrabens (Erfurter Str. usw.) und nordöstlich des heutigen Gewerbeparks bis zur heutigen Autobahn und diente der landwirtschaftlichen Versorgung der Gemeinde Fackenhofen.

- Fichter Graben (Krämerhannese Graben) ***: war ungefähr nördlich der Wallbacher Str. (Kreisstr. 691) gelegen, dürfte einem Hans Krämer zugeordnet gewesen sein und war wohl eine Vertiefung mit dichtem Fichtenbewuchs. Er wurde im Zuge des Autobahnbaues (A3) verfüllt und ging damit verloren, eine Andeutung ergibt sich heute noch aus der Autobahngeographie im Bereich der heutigen Straßenbrücke über die Autobahn im Zuge der Kreisstraße nach Wallbach.

- Am Gebück**: ist ein Flurstück an der heutigen Walsdorfer Str. (L 3026) im Steigungs- und Kurvenbereich nordöstlich von Wörsdorf. Etwa um 1300 wurde zum Schutz und als Grenze zwischen dem Besitz der Grafen von Diez und der Grafschaft Idstein-Nassau eine Grenze errichtet. Es wurden überwiegend Hainbuchen gepflanzt, die bei entsprechender Größe mit der Spitze wieder in den Boden gesteckt wurden und weiter ausschlugen. Dieser Grenzwall reichte etwa von der Kreuzung Reichenberger/Henriettenthaler Str. bis zur unteren Knallbach. An der Kreuzung Walsdorfer Weg/Hohe Straße war nur eine Öffnung der dichtgewachsenen Grenze, der Wörsdorfer „Schlag“. Dort kam es bei Kontrollen des Handelsweges immer wieder zu Streitigkeiten. Diese Grenze wurde über 500 Jahre instandgehalten. „Gebück“ leitet sich dort von dem „gebückten“ oder „gebeugten“ Stand der Bäume ab.

- Hohe Straße***: ist Bestandteil eines sehr alter Handelsweges von Frankfurt nach Köln. Er zieht sich östlich von Wörsdorf auf dem Höhenkamm des Nassen Berges, ist nach wie vor ein beliebter Ausflugs- und Wanderweg, heute im Norden vom Golfplatz umgeben und endet am Henriettenthaler Hof, der auch im auslaufenden Mittelalter dort wegen dieses Handelsweges als Raststation und zum Pferdewechsel errichtet wurde. Dieser Weg, der die Grundlage für diesen Flurnamen liefert, wird bereits im frühen15. Jahrhundert urkundlich erwähnt **.

- Hahnenkopf (Hahnkopf)***: gelegen etwas westlich der A3 ungefähr 200 m südlich des Itzbachweges Richtung Nack, ungefähr hälftig zwischen Schnepfenkopf und Breitheck. Der Name könnte sich ableiten aus seiner 394 m hoch gelegenen geologischen Formation (Quelle: https://www.lagis-hessen.de/maps/urkataster-plus/overview )

In den 20er Jahren des 20. Jhdt. standen dort noch viele gesunde alte Eichen. Etliche wurden vom „Holzmescher“ mit dem festen Wurzelstock ausgegraben zur Herstellung von Wurzelfurnieren in Kelkheim, bekannt für seine handwerkliche Möbelindustrie. Die Stämme wurden in 4 m Länge geschnitten und waren deshalb so schwer, dass sie von vier Pferden vor dem Holzwagen gezogen werden mussten. Auf jeden Fall war dies für Wörsdorf eine gute Einnahmequelle.

- Ochse(n)hau***: ist gelegen am Wallbach und der Wallbacher Str. ungefähr 300 m westlich der Saubrücke. Dieses Waldstück erlangte eine gewisse Bedeutung, da es etwa 1952 zur Finanzierung des Wörsdorfer Dorfgemeinschaftshauses abgeholzt und neu bepflanzt wurde.

- (Unter der) Saubrücke / Sauwasen***: ist am Zusammentreffen der L 3025 und der Kreisstr. K 691 von Wörsdorf nach Wallbach gelegen. Die Brücke überquert den dortigen Bachlauf. Ein alter Postweg, der dann nördlich des Bachlaufes Richtung Hünerkirche verlief, kreuzt diese Stelle. Fast jeder hat dort schon mal seinen Spaziergang entlang des dortigen reizvollen Wiesentales begonnen. Dort haben sich wohl nicht, wie der Name es sagen könnte, Wildsäue aufgehalten; eher ist anzunehmen, dass die dortigen sauren Wiesen für den Namen verantwortlich sind, denn sie werden auch als Sauwasen bezeichnet.

- Schindkaut (Schindgraben)***: ist in der Nähe des Schnepfenkopfes auf dem Nack gelegen. Dies war ein Ort, wo der Abdecker, der „Schinder“, seine Tätigkeit ausübte und die nicht verwendbaren Reste der Tiere vergraben hat (Kaut: Grube). Dieser Flurname ist in sehr vielen Hessischen Gemeinden zu finden.

- Stauersbach Brunnen***: Gelegen oberhalb der Hohen Straße nördlich der B 275 am Waldrand. Es handelte sich um ein Dorf, dass im 30-jährigen Krieg zerstört wurde und seinen Standort wahrscheinlich wegen des dort gelegenen Brunnens erhielt. Es blieb noch ein mit Bruchsteinen gemauerte Brunnen bis Herbst 1945 erhalten, von dem sich lange noch die Bauern der dortigen Felder ihr Trinkwasser holten. Bei einem Manöver der US-Streitkräfte in den 50er Jahren wurde auch dieser zerstört und eingeebnet. Urkundlich erwähnt 1781: als Acker in der Stauersbach, Hauptstaatsarchiv Wiesbaden, Abteilung 133, Akten Wörsdorf Nr. 87/9.***

- Wiesbadener Schlag **: Der Begriff „Schlag“ hat eine Vielzahl von auch unterschiedlichen Bedeutungen, unter anderem auch für eine Ort, an dem gerodet oder gefällt wurde* („eingeschlagen“). Dies passt gut zu diesem Wörsdorfer Flurstück, wo wohl kurz nach 1945 von der Stadt Wiesbaden Holz eingeschlagen werden durfte. Dieses Flurstück liegt ganz im Westen am Rande der Gemarkung. Es dürfte sich um eine am Kesselbach gelegene Wiese handeln.

- Höll, in der **: Eine mündliche Überlieferung besagt, daß in diesem Gebiet in früherer Zeit Tonziegel gebrannt wurden. An verschiedenen Stellen findet noch heute rote Verfärbungen der Erde, die sich als relativ „klebrig“ erweist, als Spuren/Abrieb/Abfall der gebrannten Ziegel. Dieses Stück dürfte etwa nördlich der Wallbacher Str. im Dreieck Scheidgraben gelegen gewesen sein.

*Digitales Wörterbuch der Deutschen Sprache

** (ist im LAGIS / Landesgeschichtliches Informationssystem als aktueller Flurname nicht enthalten)

*** https://www.lagis-hessen.de/de/subjects/idrec/sn/fln/id/439008120/tbl/belegort

Weitere Quellen:

https://www.lagis-hessen.de/maps/urkataster-plus/overview

„Wörsdorf im Wandel der Zeit“, Hrsg. Magistrat der Stadt Idstein, Schulz-Kirchner Verlag, Wörsdorf 1990

Bild: Flurkarte bearbeitet von Dr. Reuter

Dr. Achim Reuter / Peter Niere

Wörsdorf, Januar 2025

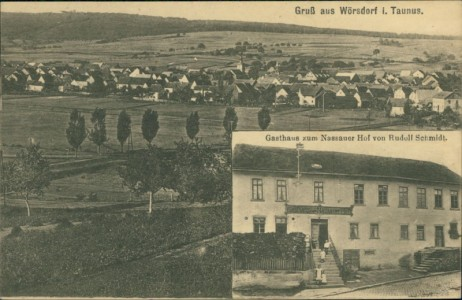

2. Digitales Fundstück aus Wörsdorf

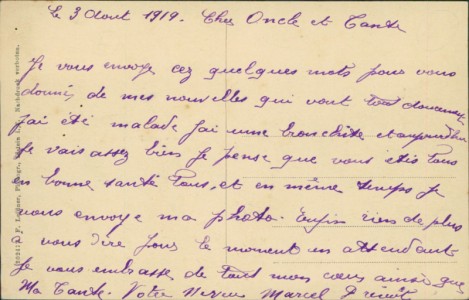

Erstaunlich, welche Spuren unser Dorf im Internet hinterlassen hat. Auf MyPostCardShop ist derzeit eine Postkarte mit Sammlerwert erhältlich, die am 3. August im Jahr 1919aus Wörsdorf in die große weite Welt versandt wurde – nämlich nach Frankreich. „Gruß aus Wörsdorf i. Taunus“ ist dort über der Panoramaaufnahme zu lesen, dazu ein Foto des schon damals weithin bekannten Nassauer Hofs.

Geschrieben steht darauf in etwas wackeliger französischer Rechtschreibung:

„Le 3 Aout 1919. Cher Oncle et Tante, Je vous envoye cez quelques mots pour vous donner de mes nouvelles qui vont tout document. J’ai été malade. J’ai une bronchite et aujourd’hui je vais assez bien. Je pense que vous été tous en bonne santé Paul, et en même temps je vous envoye ma photo. Enfin rien de plus à vous dire pour le moment en attendant je vous embrasse de tout mon cœur ainsi que ma tante. Votre Neveu Marcel [Prévert ?].“

In deutscher Übersetzung:

3. August 1919. Lieber Onkel, liebe Tante, Ich sende Euch diese Worte, um euch über die aktuelle Entwicklung zu informieren, doch es geht nur langsam voran. Ich habe Bronchitis, aber heute fühle ich mich recht gut. Ich nehme an, Ihr seid alle bei guter Gesundheit, Paul. Anbei sende ich euch ein Bild von mir. Mehr gibt es im Moment nicht zu berichten. Fürs erste sende ich Dir und Tante herzliche Umarmungen. Euer Neffe, Marcel Prévert.

Versandt fünf Tage nach dem Inkrafttreten der Weimarer Reichsverfassung und Begründung der Weimarer Republik, handelt es sich vermutlich um die Postkarte eines Soldaten, der entweder im Dienste der französischen Besatzer stand oder in Gefangenschaft erkrankt und gestrandet war. Womöglich war er nicht reisefähig.

Für Interessierte geht es hier zur Karte: https://www.mypostcardshop.de/artikel.php?id=10362

Juli 2021 Dr. Angelika Niere / Überarbeitet 2. Jan. 2025

3. Mobilität: Straßen in die Vergangenheit: Wörsdorf im Jahr 1781

Als erster Beitrag in einer kleinen Reihe historischer Namen in Wörsdorf folgt eine Betrachtung Wörsdorfer Straßennamen. Danach kommt eine Erörterung Wörsdorfer Familiennamen und später eine zur Wörsdorfer Flurnamen.

Gegen Ende des 18. Jahrhunderts hatte die Ära der Aufklärung ihr Werk getan. Philosophen und Dichter wie Immanuel Kant, Gotthold-Ephraim Lessing und Johann Gottfried Herder lehnten sich zufrieden zurück, sofern sie überhaupt noch am Leben waren, und sahen zu, wie immer mehr Leute das Lesen lernten, die Welt hinterfragten und Disziplinen wie die Geschichtswissenschaft und die Geographie entdeckten. Die Freude am Vermessen und Notieren wurde entdeckt, zumal zeitgleich auch der planmäßige Bau von gepflasterten Überlandstraßen begann. Und so sandte die Obrigkeit in zahlreichen deutschen Kleinstaaten Kartographen auf das Land, um die Namen von Gemarkungen und Straßen zu erfassen.

Das war nicht immer ganz einfach. Es hatte bisher in kleinen Örtchen wie Wörsdorf oft überhaupt keinen Grund dafür gegeben, Straßen zu benennen. Entsprechend klangen die Auskünfte der Wörsdorfer wie jede Beschreibung, die man noch heute bekommt, wenn man nach dem Weg fragt: „Da müssen Sie hinter den Hecken am Falltor vorbei und dann links über die Keilbachbrücke und gradaus, bis Sie dem Müllers Hans seinen Schrebergarten sehen.“ Oder so ähnlich. Wörsdorf erhielt im Jahr 1781 einen solchen Besuch, als das Erzbistum Trier gerade die Straße entlang der heutigen B8 ausbaute. Die Einträge im sogenannten „Hubungs- und Lagebuch“ sind heute im Hauptstaatsarchiv Wiesbaden einsehbar. Sie vermitteln ein eindrucksvolles Bild von Wörsdorf, wie es Ende des 18. Jahrhunderts aussah.

Gottfried Ephraim Lessing verstarb 1781 in Braunschweig (Bild: Public Domain)

Goldene Wörsdorfer Bäche

Die Bezeichnung „Goldener Grund“ für die Kuhle, in die sich Wörsdorf und die Heckenmühle schmiegen, geht natürlich auf den besonders fruchtbaren Boden und die satten grünen Wiesen in der Wörsdorfer Umgebung zurück. Und die verdankt das lange Tal, das sich von Wallrabenstein bis zum Idsteiner Schloss zieht, nicht nur dem Wörsbach, sondern etlichen kleinen Rinnsalen, die links und rechts in den Hügeln entsprangen und von überallher ins Tal hinab plätscherten. In einigen Namen schlägt sich das bis heute nieder, wie zum Beispiel in den Straßennamen „Wassergasse“ und „Quellenweg“ sowie dem „Nassen Berg“ (am Golfplatz). Und 1781 wimmelt es nur so von Bächen und Lachen und Furten: Da wären die „alte Bach“ – „die“ Bach in Wörsdorfer Mundart selbstverständlich feminin –, die Stauerbach und Kirchbach (auch: Kirrbach), die Knallbach und die Zuschenbach (heute: Zissenbach, als Straßenname am Idsteiner Sportplatz im Gebrauch). Von „Fluthen“ und „Schwemmen“ ist die Rede, also von überflutungsanfälligen Bachufern, wie auch von „dem Furt“, dem „Acker zwischen den Bächen“, dem anderen Acker „durch die Bach“. Hinzu kommen der „Ente-Pfuhl“, „Leppers Lach“ (dem Herrn Lepper sein Teich) und die Brunnen, an denen es natürlich nicht mangelte. Der Straßenname „Bornwiese“ ist für so einen Brunnen ein schönes Beispiel.

Fröhlich geht es rauf und runter

Wo ein Wasserlauf, da auch ein Graben. Kein Wunder also, dass es vor den Begradigungen, die mit dem Bau moderner Straßen einhergingen, vor Graben im Wörsdorfer Sprachalltag nur so wimmelte: Den „Metzengraben“ und „Schindgraben“ kennt man noch. Da wären 1781 zudem unter Anderem noch der Acker „untig Krämer hanßen Graben“ (der Graben vom Krämer Hans), das „Fluthgräbchen“, der „Feutsgrabn“ (der Graben des Vogts), der „große“ und der „kleine Viehgraben“, der „Brand-Eiche-Grabe“ (Graben mit der Brandeiche), aber auch die „Buche-Delle“ (die Vertiefung mit den Buchen drin), der „Grabe-Hau“ (Forstbereich im Graben) und das „Meckel-Grabe-Stück“ (dem Meckel sein Ackerstück im Graben). Verweise auf einen Acker „im Klingen“ und auch einen „Klingenweg“ gehen auf das heute nicht mehr gebräuchliche Wort „Klinge“ für einen Graben mit Bachlauf zurück. Die vielen „Berge“ in der Wörsdorfer Umgebung vermitteln derweil den Eindruck, Wörsdorf befände sich in den Alpen. Aber der typische Wörsdorfer, der es damals im Leben kaum einmal zum Feldberg schaffte, hatte diese Perspektive noch nicht. Und wenn man den Walsdorfer Berg einmal zu Fuß erklimmen musste, fühlt er sich auch gleich größer an. Da wären der „Linzenberg“ (Linsenberg), der „Schiffer-“ oder „Schieferberg“ (Richtung Wallrabenstein), der „Kirchberg“, der „Krollberg“ (Geröllberg, hinterm Steinchen).

Äcker und Gärten

Und was macht man mit solch hervorragender Bewässerung und vitaminreichen Wiesen? Man hält natürlich Tiere. Die Straßen weisen auf Gänse und Enten hin, auf Vieh und Säue – Pferde sind abwesend, waren den bodenständigen Wörsdorfern aber womöglich auch eine Nummer zu fein, wenn man vom einen oder anderen Ackergaul absieht. Und apropos Acker: Für die Landwirtschaft eignete Wörsdorf sich ebenfalls bestens. Davon sprechen beispielsweise der „Schul-Acker“, die „Ackerlick“ (Ackerlücke – heute noch im „Ackerlicker Weg“) und der „Pforte-Garten“, „Geberts Garten“ und die „Lorenzen Gärten“, der „Hahngarten“ (Hain-Garten) und das „Schnepfengärtchen“ (für die Stadtkinder: Schnepfen sind Vögel, die – Überraschung! – gerne am Wasser wohnen). Als Synonym für den Acker ist auch der Begriff „Stück“ sehr verbreitet: das „Gezäunt-Stück“ zum Beispiel, das „Krumme Stück“ oder das „Geiß-Stück“, wo Ziegen gehalten wurden. Wer mehrere Erben hatte, teilte seinen Acker nämlich typischerweise längsseitig in lange, dünne Streifen auf. Sagen wir mal, den Großmanns ihr Hannes heiratet den Christen ihre zweite Tochter Katharina und erbt in Folge die Hälfte vom Christen seinem Acker, ergibt es viel mehr Sinn, vom Großmann Hannes‘ Stück anstatt von seinem Acker zu reden. Ein Überbleibsel aus dieser Zeit: der heutige Straßenname „Hinter den Gärten“.

Die Ringmauer

Die hinter der evangelischen Kirche verlaufende Ringgasse dürfte nach der sogenannten Ringmauer benannt sein. Sie ist 1781 noch belegt und verlief wohl als südöstliche Dorfgrenze an der Ringgasse entlang – vermutlich als Schutz vor Fremden mit bösen Absichten, denn in dieser Richtung verlief die verkehrsreiche „Hohe Straße“ von Limburg an der Lahn nach Frankfurt am Main. Sie endete, wo die Ringgasse heute noch endet, nämlich an der Kreuzung Hauptstraße – Henriettenthaler Straße – Ortsausgang Richtung Walsdorf. Wer Wörsdorf hier betreten wollte, musste das sogenannte Untertor passieren. Sein Gegenstück – das Obertor – befand sich vermutlich auf der gegenüberliegenden Dorfseite auf Höhe der heutigen Scheuer. Im Wörsdorfer Lagerbuch ist außerdem von einem „Faller“ (Falltor) und dem „Fall-Tor-Garten“ die Rede; vielleicht ist damit das Obertor, vielleicht aber auch ein weiteres Tor gemeint.

Wörsdorfer Wirtschaft

Natürlich geben die Straßennamen auch Hinweise darauf, welche Geschäfte in Wörsdorf betrieben wurden oder an welche man sich zumindest 1781 noch erinnerte. In den 1770ern finden sich Hinweise auf ein „Backhaus“ oder „Backoffen“. Auf diverse Holzfälleraktivitäten verweisen unter anderem der „Grabenhau“ und der „Ochsenhau“. Die Existenz eines „Pfarrgarten“ ist fast selbstverständlich, doch auch ein „Nonnenstück“ ist verzeichnet. Dem Vogt „sein“ Graben und der Schule „ihr“ Acker wurden bereits genannt. Zudem geben zahlreiche Straßennamen Hinweise auf die Existenz von zumindest zwei Wörsdorfer Mühlen. Freilich kennen wir aber auch aus anderen Quellen Betriebe aus dieser Zeit: die in jedem Dorf hochgeschätzte Branntweinbrennerei (im heutigen Feuerwehrgerätehaus), ein Gasthaus, die „Mahlmühle“, die „Schlottermühle“ und die „Heckenmühle“ und die zahlreichen bereits erwähnten Wörsdorfer Bauern, Hirten, Jäger und Holzfäller, der Förster und so weiter.

Übrigens: Im Vergleich zu den Flurnamen aus Dörfern in ähnlichen Zeiten fällt auf, dass jeglicher Hinweis auf einen Hinrichtungsplatz fehlt (wie z.B. der „Richtberg“ in Wehrda, das „Henker-Stück“ in Büttelborn, die „hintersten Galgen“ in Wetzlar und viele andere). Man griff wohl auf die in der Prozessführung seit der Hexenverfolgung sehr geübten Idsteiner Institutionen zurück. Vom gelegentlichen Werwolf und einem Serienmörder abgesehen sind allerdings in der Wörsdorfer Geschichte nur wenige Verbrechen belegt.

Autorin: Dr. Angelika Niere

Quellen: Wörsdorf im Wandel der Zeit (Schulz-Kirchner-Verlag), Flurnamenverzeichnis im Landgeschichtlichen Informationssystem Hessen (LAGIS, www.lagis

Juni 2021/überarbeitet 2. Jan. 2025

4. Bürgerschaft: Häufige Wörsdorfer Nachnamen und ihre Bedeutung

Die lange Wörsdorfer Geschichte spiegelt sich auch in den vielen Nachnamen wider, die heute noch von vielen alteingesessenen Familien im Ort getragen werden und teilweise schon vor über tausend Jahren in der Gegend nachgewiesen werden können. Einer der ersten Wörsdorfer, der namentlich in einem historischen Dokument erwähnt wurde, war beispielsweise ein Pfarrer „Wigand“ aus dem Jahr 1235. Im 17. Jahrhundert war ein Nikolaus Mankel Wörsdorfs Schultheiß, also Gemeindevorsteher. Anno 1701 ist ein Brief der „Bürger minderen Rechts“ Christian Schaib und Philipp Baum belegt. All diese Namen sind bis heute auf diversen Türklingeln im Dorf zu lesen.

Einer der häufigsten deutschen Namen: Schmidt, Schmitt oder Schmid geht natürlich auf die vielen Hufschmiede, Kupferschmiede und so weiter zurück, die im Mittelalter überall gebraucht wurden. (Bild: Public Domain)

Baum

In unserem Sprachraum geht der Nachname Baum in den meisten Fällen auf den Wohnort des Trägers zurück, Herr oder Frau Baum lebten also nahe einem besonders markanten Baum. Seltener spielt er aber auch auf den Beruf Holzfäller oder Zimmermann an.

Becht

Wahrscheinlich eine Weiterentwicklung eines Rufnamens (in den Zeiten, als die Verwendung eines einzelnen Namens noch die Norm war), in dem das althochdeutsche Versatzstück beraht vorkam. Es bedeutet hell, glänzend. Womöglich eine Anspielung auf die schönen hellen Haare des Trägers, ein auffälliges Kleidungsstück oder auf den beneidenswert schönen Ochsen in seinem Stall.

Christ (auch: Christe, Christmann)

Ein insgesamt in Hessen sehr häufiger Nachname, der auch in Lothringen bzw. Frankreich verbreitet ist. In einigen Fällen wurde der Name von getauften Juden oder Heiden angenommen. In aller Regel handelt es sich aber um eine Ableitung vom Rufnamen Christianus oder Christopherus.

Dambeck

Ein einstmaliger Berufsname, denn der Name Beck geht in unserem hessischen Sprachraum auf das Wort becke zurück, also auf den Bäcker. Das Affix Dam lässt sich weniger eindeutig herleiten. Es könnte sich um die Bezeichnung einer Wohnstätte in der Nähe eines Damms handeln. Das ergibt in Hinblick auf die vielen Bäche im Goldenen Grund Sinn; allerdings gibt es nirgendwo Hinweise auf die Existenz eines Damms im alten Wörsdorf. Es kann sich außerdem um die Verkürzung eines Rufnamens handeln – wahrscheinlich von Adam.

Feix

Über die Herkunft dieses Namens ist sich die Forschung sehr unsicher. Vermutet wird, dass es sich um eine Variante des Rufnamens Veitz handelt. Veitz hat sich wiederum möglicherweise entweder aus dem Namen Vitus entwickelt oder stellt eine Verniedlichung des Namens Veit dar.

Feldmann

Eine Person mit Namen Feldmann war vermutlich einst ganz einfach eine Person, die in der Nähe eines Feldes lebte. Unsicher ist hingegen, ob der Name nicht auch auf mittelhochdeutsch veltman „Landmann“ für einen Bauern zurückgeht. Anbetracht der vielen landwirtschaftlichen Flächen in der Wörsdorfer Geschichte ergeben beide Versionen Sinn.

Großmann

Familie Großmann zählt zu den ersten Adelsfamilien, die sich in Wörsdorf niederließen. Deshalb geht er in unserem regionalen Fall vermutlich nicht auf den Spottnamen Großmann für jemanden zurück, der sich gerne wichtigmacht. Mittelhochdeutsch grōʒ bedeutet unter anderem auffällig, angesehen, vornehm oder reich und bezieht sich auf jemandem mit hohem Ansehen oder Rang.

Heilhecker

Im Mittelhochdeutschen war der Hecker entweder ein Winzer, ein Landarbeiter mit Hacke oder ein Holzfäller. Den Winzer dürfen wir für Wörsdorf ausschließen, doch Landarbeiter und Holzfäller gab es hier historisch in größeren Mengen. Spannend: In wenigen Einzelfällen handelt es sich auch um einen Rufnamen, der auf die althochdeutschen Worte hag, hagan (umfriedeter Ort) und heri (Heer) zurückgeht. In den ganz frühen Tagen der Wörsdorfer Geschichte verfügte der Ort am Fuß des Walsdorfer Bergs über eine aufwändige Umfriedung von überregionaler Bedeutung. Das sogenannte „Wörsdorfer Gebück“ diente dem Grenzschutz, zumal oben auf dem Bergkamm auf der Hohen Straße Fremde zwischen Limburg und Frankfurt hin und her reisten. Vielleicht besteht in unserem Fall hier eine Verbindung? Der Namensteil Heil stellt in unserer Gegend historisch eine beliebte Kurzform von Heinrich dar.

Ohlenmacher

Der Name Ohlenmacher ist im näheren Umkreis von Wörsdorf sehr üblich, aber fast nirgendwo sonst zu finden. Er geht auf das althochdeutsche aul zurück – ein Synonym für den Topf. Der „Aulenmacher“ war also ein Töpfer. Mit Öl hatte der hessische Ohlenmacher nichts zu tun. Diese Ableitung ist nur für ähnliche Namen im norddeutschen Sprachraum nachgewiesen.

Schaib

Über den Nachnamen Schaib liegen nur sehr wenige Forschungsergebnisse vor. Am Häufigsten wird er auf mittelhochdeutsch schibe zurückgeführt, verwandt mit der „Scheibe“. Dann würde es sich um einen Flurnamen handeln: eine Person, die an einer erhöhten flachen Stelle lebte. Da sich gefühlt jeder zweite überlieferte Wörsdorfer Flurname entweder auf eine Erhöhung oder eine Vertiefung bezieht (Berg, Graben, Grube, Klinge) und nirgendwo ein solcher Ort erwähnt wird, wäre ich mit dieser Interpretation vorsichtig. Womöglich handelt es sich um eine Variante des ebenfalls in Wörsdorf verbreiteten Namen Schepp?

Schepp (auch: Schöpp)

Sprachforscher haben festgestellt, dass ein Großteil der historischen Sprachveränderungen in Deutschland und sogar Europa auf sogenannte Lautverschiebungen zurückgeht, die an den Häfen des Mittelmeers im Süden begannen und sich dann nach Norden weiterverbreiteten, bis sie irgendwann einschliefen. Eine dieser Verschiebungen ist die Verwandlung von bestimmten „P“-Lauten in „F“-Laute. Deshalb sagt man mundartlich in der nördlichen Hälfte von Hessen „Apfel“, in der südlichen hingegen bekanntermaßen „Appel“. Und so hieß der „Schöffe“, also der Gerichtsdiener einst „Schöppe“ oder „Scheppe“.

Schlotter

In einigen Fällen leitet sich Schlotter von Schlott ab und bezieht sich dann mittelhochdeutsch slōte ‘Schlamm, Lehm’ – eine Person, deren Wohnstätte sich an einer schlammigen, lehmigen Örtlichkeit befindet. Eine solche Stelle existierte im historischen Wörsdorf, wie heute noch der Straßenname An der Lehmgrube belegt – hier wurde der Lehm für die Fachwerkbauten abgebaut. Weiter verbreitet ist die weniger schmeichelhafte Deutung: Das mittelhochdeutsche sloten, slotern bedeutet zittern oder eben schlottern und diente als Spottname für Personen, die stotterten. Möglich ist auch der Bezug auf mittelhochdeutsch sloterære – am besten übersetzt mit „Schwätzer“.

Schnerr

Der Name Schnerr bezieht sich wohl ebenfalls auf die Eigenheit, Wörter reichhaltig zu verwenden, denn mittelhochdeutsch snerren bedeutet schwatzen oder plappern.

Wiegand

Zweifellos eine Übernahme des Rufnamens Wiegand, denn der ist ja – wie eingangs belegt – bereits aus den Tagen vor der Verwendung von Nachnamen in Wörsdorf belegt (wenngleich darauf hingewiesen werden muss, dass der besagte Pfarrer Wiegand vermutlich berufsbedingt keine Nachkommen hinterließ). Wiegand ist ein weiterer besonders in Hessen verbreiteter Name. Er bedeutet „Held“, „Kämpfer“ oder „kühn“.

Autorin: Dr. Angelika Niere

Juni 2021 / überarbeitet 2. Jan. 2025

Quellen: Hans Bahlow: Deutsches Namenlexikon (Suhrkamp, 1972), Albert Heintze: Die deutschen Familiennamen (1903), namenforschung.net, deutsche-nachnamen.de

5. Namensgeschichte von Wörsdorfern

Eine Darstellung gelebter Namen, Verfasser Dr. Achim Reuter

in Vorbereitung

6. Wörsdorfchronik

In Vorbereitung